|

Dossiers

|

|

Source

|

|

Site

réalisé par les élèves du Lycée

Alain-Fournier de Mirande

|

|

Nos

partenaires

|

|

|

|

Outils

|

|

Cart'OOo

|

|

Droits

|

|

Par

le seul fait de leur création, tous les documents produits

sur ce site sont protégés par le droit d'auteur.

|

|

Certains documents et écrits de ce site internet, dont les auteurs sont précisés, sont mis à disposition sous un contrat Creative Commons. |

|

Nous

contacter

|

Le projet de barrage de Charlas

Les auteurs de ce dossier ont placé leur documents sous licence creative common. Pour lire les termes de ce contrat cliquez sur l'icone :

Auteurs

: DEBOUDACHER Fabien , MARQUES Rémi , LAFARGUE Julien

Introduction :

I/ Présentation : le projet et ses objectifs.

a)

Les objectifs du projet.

b)

Les moyens

c)

Les acteurs.

d)

Historique du projet.

II/ Les limites éventuelles du projet et les alternatives envisagées.

a) Barrage et préoccupations économiques.

b) Barrage, risques et envirronnement.

c)

Une adhèsion semble-t-il limitée au projet.

d)

Des alternatives au projet ?

Conclusion générale :

|

Emissons

|

|

Références

de consultation

|

|

Date de

réalisation :

|

|

mars

2007

|

|

Date

de consultation :

|

|

Heure

de consultation :

|

|

|

|

Compteur

de visites:

|

|

|

|

Météo

locale :

|

|

|

Introduction :

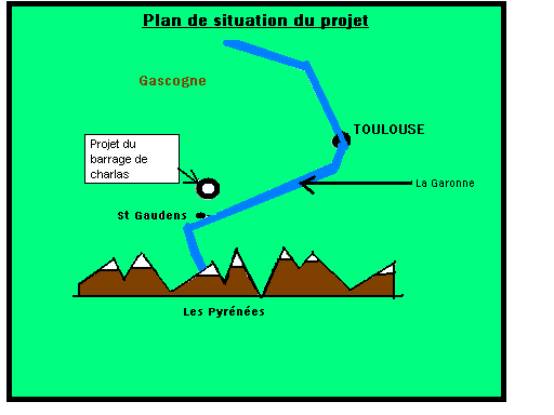

Notre travail sur l'aménagement du territoire concerne le projet de construction du barrage de Charlas. Ce projet a pour objectif de palier à une pénurie d'eau en période d'étiage. Ce barrage concerne la Garonne et ses affluents.

Notre développement sera guidé par la question suivante : Quels sont les enjeux et les limites de la construction du barrage de Charlas?

Dans la première partie, nous présenterons le projet, ses

acteurs, sa localisation et son étendue, et enfin, les raisons

qui motivent ce projet. Dans la seconde partie, nous traiterons les limites

du projet et nous nous intéresserons aux

solutions alternatives. Pour conclure nous proposerons une réponse

à la problématique.

I/ Présentation : le projet et ses objectifs.

a)

Les objectifs du projet.

Le projet de la construction du barrage de Charlas est né de l'envie

de soutenir le débit

de en période d'étiage. La période d'étiage

correspond à la période ou le fleuve présente son

plus faible débit. Dans le bassin de la Garonne, la principale

consommation d'eau estivale concerne l'agriculture avec environ 85%. C'est

en 1983 que la CACG (Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne)

présenta un avant projet . Ce barrage devait permettre de stocker

de l'eau en période d' abondance (automne, hiver) pour la redistribuer

en période de manque (été).

Le site du projet se situe à une quinzaine de kilomètres au Nord de Saint-Gaudens (en Haute-Garonne) Il concernerait cinq communes : Charlas, Saman, Cardeilhac, Sarremezan et Saint-Lary .

Auteur : M.LAFARGUE Julien

b)

Les moyens

L'eau devrait être prélevée l'hiver dans la Garonne

en aval d'Ausson et transportée dans un adducteur de dix-huit kilomètres

pour amener l'eau au réservoir dont la digue de 60 m de hauteur

et d'une longueur avoisinant

1,3km devrait permettre de stocker cent dix millions de mètres

cube. Le barrage noierait six cent vingt-cinq hectares de terres cultivables.

Auteur : M.LAFARGUE Julien

c)

Les acteurs.

Le projet est conjointement mené par la CACG (Compagnie d'Aménagement

des Coteaux de Gascogne créé en 1960 et s'occupant de l'aménagement

rural dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées)

et le SMEAG (Syndicat Mixte d' Études et d'Aménagement de

la Garonne qui a été créé en 1984 et qui s'occupe

principalement de la gestion de l'eau et de ses ressources toujours en

Aquitaine et Midi-Pyrénées)

Le coût de ce projet est estimé entre 256 et 400 millions

d' euros selon les sources, cette somme serait financée par l'agence

de l'eau Adour-Garonne à hauteur de cinquante pour cent, par l'

État à vingt cinq pour cent, et enfin par les collectivités

territoriales à vingt cinq pour cent. Ce projet s'incrit dans une

échelle régionale. Il concerne, en effet, l'ensemble du

bassin versant de la Garonne.

d)

Historique du projet.

Cependant, ce projet a suscité des avis divergents. En effet en

1988 alors que l'on effectue les premiers relevés techniques, les

comités de défense contre le barrage parviennent à

obtenir un arrêté préfectoral qui suspend l'évolution

du projet. Une étude sur l'impact de cet ouvrage au niveau environnemental

fut alors demandée afin de savoir si ce projet pourrait apporter

quelque chose de bénéfique à la région ou

au contraire avoir des répercussions négatives sur le plan

économique et environnemental. Cette dernière fut alors

confiée à la CACG qui se justifiera sur la mise en œuvre

d'un tel projet.Le Conseil Scientifique ( organisme indépendant)

n'en sera pas satisfait. L'étude de ce projet n'aurait pas été

approfondie et ne présenterait pas assez les conséquences

de la construction de ce barrage mais malgré cela, le Comité

de Bassin donnera, partiellement, son accord. Un débat public fut

alors demandé de façon à savoir si oui ou non les

travaux pouvaient se poursuivre. Du 8 septembre au 19 décembre

2003, plusieurs réunions organisées par la CNDP (Commission

nationale des débats publics),eurent lieux dans diverses villes

concernées. Ce débat public est dirigé par une commission

particulière de sept spécialistes en hydrologie, agriculture,

aménagement d'ouvrages et présidée par Arnaud Mandement,

ancien maire de Castres. Le onze février 2004, la CNDP déclara

être favorable la poursuite des travaux. Finalement, le quatre juillet

2006, la ministre de l'environnement, Nelly Olin a donné le feu

vert du gouvernement au projet du barrage de Charlas.

II/ Les limites éventuelles du projet et les alternatives envisagées.

a) Barrage et préoccupations économiques.

-Dans le domaine agricole.

La sécheresse de l'année 2003 nous a fait prendre conscience de l'importance de l'eau dans notre société et de notre difficulté à réguler nos consommations. C'est afin de répondre à un besoin important en eau en période estivale qu'a été imaginé la construction d'un barrage à Charlas bien avant 2003, dans les années soixante dix. En été, cette eau restituée devrait servir principalement à répondre aux forts besoins de l' agriculture, principalement celle du maïs.Cette culture céréalière nécessite, en effet, de très fortes quantités d'eau. Un hectare de maïs nécessite entre deux mille et deux mille cinq cent mètres cube. On a constaté que depuis trente à trente cinq ans, l' irrigation a été multipliée par six, et que le nombre d' agriculteurs a lui été divisé par deux, cela contribuant ainsi à une industrialisation de l' agriculture. La monoculture du maïs est la conséquence de cette industrialisation. On a demandé aux agriculteurs de produire fortement cette céréale dans les années soixante dix en les subventionnant. Aujourd'hui, ces derniers se retrouvent avec du matériel d' irrigation à amortir. Les subventions attribuées au maïs contribuent donc à cette monoculture. En France, environ cinquante pour cent de l' irrigation du maïs est concentrée en Midi-Pyrénées et en Aquitaine.

Le département du Gers, avec environ soixante quatre mille hectares de terres irriguées consomme autant qu'une population humaine de quarante deux millions d'individus. Sur le bassin de la Garonne-Gascogne, l' irrigation correspond à une consommation de cent vingt millions de personnes. Le barrage de Charlas répond donc avant tout à un souci d' irrigation. La question qui peut être posée est celle de la pertinence de cette irrigation pour développer une activité qui ne serait peut-être pas adaptée.

Au sujet de l'agriculture, le projet suscite d'autres interrogations.

La réalisation du projet impliquerait la noyade de terres cultivables

des cinq villages avoisinants (environ six cent vingt cinq hectares).

La suppression de ces terres pourrait entraîner une diminution de

l'activité agricole dans cette zone, et par conséquent pourrait

faire disparaître des emplois. Il est cependant possible de répondre

à cet argument en notant que la construction de ce barrage donnerait

au CACG du travail pour bon nombre d' années à venir, car

elle gérerait l' édifice une fois la construction terminée.

La réalisation d' un tel projet générerait une nombre

important d' emplois : ouvriers, ingénieurs etc...

-dans le domaine du tourisme.

La construction du barrage pourrait avoir des conséquences sur le tourisme vert développé dans la région. Le barrage serait en effet vide en été. Cela rendrait le secteur moins attractif. Cependant en aval du barrage, la Garonne conserverait un débit satisfaisant. Peut-être alors disparaîtrait cette image d'une Garonne asséchée et donc plutôt répulsive en été.

- pour un usage industriel.

Il faudrait ici vous inquéter de savoir pourquoi, il est nécessaire de soutenir le débit de la Garonne en aval. ( Voir Golfech) .

b) Barrage, risques et environnement.

D'abord, la situation géographique n'est pas considérée comme propice à une telle construction par certaines associations. En effet, le projet est situé sur une zone potentiellement sismique. Nous pouvons imaginer les conséquences dramatiques d'un glissement de terrain à cet endroit là sur les villages proches.

Une conséquence importante de la construction d' une telle retenue d'eau est que cette eau stockée stagne pendant plusieurs mois. Cela engendre un processus d' eutrophisation. L' eutrophisation est un processus naturel de pollution d' un écosystème aquatique. On peut simplifier le processus grâce a ce schéma :

Schéma réalisé par M.MARQUES

Rémi.

De haut en bas, de gauche a droite.

Dans un premier temps, le milieu reçoit une quantité importante de nutriments assimilable par des algues. Ces nutriments dont le phosphore (contenu dans les phosphates) et l' azote (contenu dans l'ammonium, les nitrates, et les nitrites) sont utilisés en agriculture dans des engrais ou des pesticides, cela accélèrant considérablement le processus naturel.

Dans un deuxième temps, l'apport de ces substances entraîne donc une multiplication importante d' algues, notamment en surface. Les algues ont, en effet besoin de lumière pour faire leur photosynthèse.

Dans

un troisième temps, une fois en excès, les algues viennent

à se décomposer et former une couche de matière organique

au fond de l' étendue d'eau. Au fond de cette étendue, des

bactéries aérobies (nécessitant de l' oxygène

pour se développer) prolifèrent et dégradent ces

matières organiques tout en consommant l' oxygène présent

en profondeur. Ces bactéries envahissent le milieu, le milieu n'étant

pas brassé, aucune ré-oxygénation n'est possible.

La vie aquatique disparaît peu à peu à cause des algues

en surface empêchant toute lumière de passer. Enfin, on obtient

un milieu très peu oxygéné avec d'importants dépôts

organiques. Il important de souligner que ce processus est naturel, l'Homme

contribue seulement a l'accélération du processus. Des températures

élevées favorisent le processus, en effet la solubilité

de l' oxygène diminue lorsque la température augmente.

Dans le cas de Charlas, les réserves étant restituées

en été, la température de l'eau a eu le temps d'augmenter.

L' eutrophisation pourrait donc avoir lieu. La construction de la digue

pourrait donc entraîner une diminution, voire une disparition de

la vie aquatique a proximité du barrage. Mais aussi en aval, en

effet, en été, en restituant l'eau, on lâchera une

eau désoxygénée, contribuant ainsi à la diminution

du taux d' oxygène en aval de la construction.

L' oxygène n'est pas la seule préoccupation à avoir, il s'ajoute un autre problème du point de vue la qualité de cette eau. En effet, la proximité de cultures peut entraîner une pollution au pesticides et au engrais. La quantité d' eau dans les courts d' eau étant faible en été, la concentration de ces produits en serait plus importante.

c)

Une adhèsion semble-t-il limitée au projet.

Nous avons effectué un sondage auprès de 103 habitants dans

un rayon d'environ 5km autour du barrage, voilà ce que nous avons

obtenu :

Diagramme circulaire réalisé

par Fabien Deboudacher

( Attention, cette enquête n'a pas de valeur scientifique. La population consultée n'ayant pas fait l'objet d'un échantillonage- note du professeur)

d) Des alternatives au projet ?

Le projet présentant un coût élevé pour sa construction, tout contribuable est en droit de se demander s'ils existent des solutions alternatives.Les associations de défense contre la construction du barrage reprochent une vision trop simpliste du problème. En effet, on leur reproche de penser que faire un stock d'eau résoudrait les problèmes. Des demandes d'études ont été faites pour envisager des solutions alternatives au projet. Lesquelles n'ont abouties à de réelles actions.Des associations proposent des solutions alternatives.

Certaines associations dénoncent le fait que le SMEAG ne prenne pas en compte l'évolution du climat dans les années à venir. Si le projet du barrage venait à voir le jour, sa mise en service ne se ferait qu'en 2010, voire 2012. Si le climat continue d' évoluer de la même manière que les années précédentes, il sera alors intéressant pour EDF de turbiner pour produire de l' électricité grâce à des barrages dans les Pyrénées. En effet, l' évolution vers des températures plus chaudes du climat entraînerait une demande plus forte d' électricité en période estivale pour faire fonctionner des climatiseurs ou tout système de refroidissement. L'eau ainsi libérée permettrait de palier au manque d'eau en été. Le stock d'eau EDF dans ses barrages Pyrénnéens est estimé à un milliard de mètres cube. En libérant soixante et un millions de mètres cube, et en combinant avec d'autres solutions, la construction du barrage pourrait être évitée. Cependant, cette proposition a des limites. Si EDF, turbine intensivement on peut se poser la question de la reconstitution des réserves pyrénéenes. Surtout dans un contexte de plus en plus probable de réduction des précipitations.

La solution se trouve aussi peut-être à l'origine du problème. La production de maïs nécessitant une quantité importante d' eau, il serait préférable dans les zones sujettes au manque d' eau comme Charlas de privilégier des cultures nécessitant moins de ressources. Nous pouvons penser à des cultures de cultures sèches comme le blé, le tournesol, le sorgho etc... Et envisager une rotation dans les cultures pour ne pas appauvrir les sols, ce qui n' est pas toujours considéré dans la monoculture du maïs. Un des meilleurs moyens de promouvoir ces cultures serait de subventionner les agriculteurs dans les région sensibles. Selon le Comité de Défense Contre le Barrage de Charlas, et son président, Rémy Martin, dix à quinze pour cent des agriculteurs seraient favorables à une modification de leur mode de production.

Réalisé par M.DEBOUDACHER Fabien

Pour exemple, dans le bassin de la Loire, il devaient être construits

quatre barrages notamment pour l' irrigation (principalement du maïs),

comme Charlas. les projets étaient programmés depuis des

décennies et s' inscrivaient dans un programme de maîtrise

de l' environnement. Le projet a été abandonné, le

gouvernement ayant démontré que le développement

agricole n' était pas forcément synonyme d' irrigation.

L'abandon du projet a été compensé par un projet

de développement durable. Des travaux d' assainissement ont été

faits, et il a été possible d' utiliser le barrage EDF de

Rochebut. Cet exemple est une tournure d' événements souhaitée

par les associations s'opposant projet de Charlas.

Sachons aussi que tout court d' eau dépend

de son versant, ainsi c'est donc l' inclinaison du plan, mais aussi la

nature du tapis du court d' eau qui déterminera son débit.

De plus, les nappes souterraines fonctionnent sur un même modèle

: en période d' abondance hydrique, elles stockent de l' eau, quand

vient une période plus sèche, elles restituent leur stock

d' eau. Afin de profiter le plus possible de ces nappes, il est donc envisageable

de modifier le débit des courts d'eau.

Réalisé avec les bons soins de M.DEBOUDACHER Fabien

Attention, il faudra peut-être supprimer cet argument. Je ne vois toujours pas comment il peut constituer une alternative possible.

En combinant ces propositions , il

serait possible d'envisager une alternative à la construction du

barrage de Charlas. Ces solutions s' inscrivent peut-être mieux

dans une logique de développement durable de l' agriculture et

des ressources humaines.Selon wikipedia, le développement durable

est " un développement qui répond aux besoins du présent

sans compromettre la capacité des générations futures

à répondre aux leurs[...] " Les solutions alternatives

préserveraient les paysages et l' écosystème en place

dans la Garonne et ses affluents. Il semblerait également que le

coût de ces alternatives serait moins important que celui de la

construction du barrage lui-même.

Conclusion générale :

Le Barrage de Charlas a été imaginé pour répondre

à un besoin hydrique pour l' irrigation et pour soutenir l'étiage

de la Garonne. Il a pour but de compenser un déficit d' eau en

période estivale. Ce projet répond à la forte demande

d' eau qu' engendre la culture du maïs, mais aussi aux usages industriels,

domestiques et touristiques. Il existerait des solutions alternatives,

aujourd'hui, l' étude de ces solutions est, selon certaines associations

négligé par le CACG et le SMEAG. Selon ces associations,

nous pouvons penser que l' un des enjeux de ce barrage est la défense

des intérêts de certains partis concernés par le projet.

A l' heure actuelle, la priorité est de parvenir à assurer

une eau de qualité aux contribuables, et de réussir à

s' inscrire dans un cadre de développement durable. Il faut aussi

dans ce genre de décisions importantes appliquer un certain principe

de précaution, il ne s' agit pas d'agir dans la hâte, mais

d' étudier réellement le problème. L' eau tient une

place importante dans notre société, nous devons tout faire

pour préserver ce bien tout en préservant aussi notre écosystème.

Finalement, au terme de cette étude, nous nous demandons si le

projet du barrage de Charlas répond à un réel besoin

compte tenu de la ressource hydrique ou si il vise à compenser

les conséquences des excès de l'activité humaine.

Il

faudra faire ici un organigramme avec au centre le Barrage et aux quatre

points cardinaux les élèments sur lesquels la construction

du barrage peut avoir un impact. Il s'agira ensuite de faire apparaître

les interactions positives et négatives.

Bibliographie :

Site

de l' académie de Toulouse

Adresse URL:

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/ressources/premnouv/charlas/charlas.htm

Date de la dernière modification : mercredi 4 octobre 2006

Auteur : Académie de Toulouse

Site

du "Comité de Défense Contre le Barrage de Charlas":

Adresse URL :

http://www.rivernet.org/garonne/charlas.htm

Date de la dernière modification : mardi 27 janvier 2004

Auteur : le Comité de Défense Contre le Barrage de Charlas

Site de la "Fédération Midi-Pyrénées

des Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement"

:

Adresse URL :

http://www.uminate.asso.fr/23-11-2004-Projet-de-barrage-de.html?var_recherche=charlas

Date de la dernière modification : dimanche 8 octobre 2006

Auteur : Fédération Midi-Pyrénées des Associations

de Protection de la Nature et de l'Environnement

Dossier de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées :

Adresse URL: http://www.enpc.fr/enseignements/Legait/projet/MEI/hydro/politique/charlas/sommaire.html

Date de la dernière modification : mardi 30 avril 2002

Auteur : Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

Site de '' Wikipedia''

Adresse URL: hptt://www.wikipedia.fr

Pour écouter l'émission cliquez ici :

Remerciements :

Nous

remercions particulièrement M. MARTIN Rémy (

Identifiez M. Martin) pour nous avoir consacré du temps

lors de son interview , mais aussi toutes les personnes ayant bien voulu

répondre à notre sondage.