|

Dossiers

|

|

Source

|

|

Site

réalisé par les élèves du Lycée

Alain-Fournier de Mirande

|

|

Nos

partenaires

|

|

|

|

Outils

|

|

Cart'OOo

|

|

Droits

|

|

Par

le seul fait de leur création, tous les documents produits

sur ce site sont protégés par le droit d'auteur.

|

|

Certains documents et écrits de ce site internet, dont les auteurs sont précisés, sont mis à disposition sous un contrat Creative Commons. |

|

Nous

contacter

|

L'aménagement du paysage rural gersois.

Auteurs : Morane Autefage, Nadège Coracin, Angélique

Rachenne

Les auteurs de ce dossiers ont placé leurs documents sous licence creative common. Pour lire les termes de ce contrat cliquez sur l'icone :

Introduction

I

Le paysage rural gersois d'avant la seconde guerre mondiale.

a) Un paysage rural gersois marqué par la diversité.

Mais

des constances :

b) Le vallonnement....

c) .......et les haies.

II Les transformations du paysage rural gersois dans une logique d'intensification des productions agricoles.

a) Un nouveau contexte : dans l'Europe en construction, faire de la France une puissance agricole.

b)

Le remembrement.

c)

La suppression de haies.

d)

Le développement des retenues d'eau et lacs collinaires pour

l'irrigation.

III Le développement des préoccupations environnementales : une relecture du paysage gersois et de ses aménagements.

a) Les conséquences environnementales d'un développement des pratiques intensives.

b)

Nouvelles orientations de la politique agricole commune.

c) De nouveaux aménagements .

d) Les acteurs de ces aménagements récents.

Conclusion :

|

Emissons

|

|

Références

de consultation

|

|

Date de

réalisation :

|

|

mars

2007

|

|

Date

de consultation :

|

|

Heure

de consultation :

|

|

|

|

Compteur

de visites:

|

|

|

|

Météo

locale :

|

|

|

Introduction

Par paysage, on désigne une portion de l'espace analysée visuellement. ( Pierre George, Dictionnaire de Géographie). Dans un département comme le Gers, où la surface agricole utile représente encore 75 % de la superficie contre une moyenne nationale de 55 %, où les actifs agricoles représentent 23 % des actifs (premier rang national) le paysage est essentiellement rural. Par paysage rural, on entend un paysage de campagne par opposition au paysage urbain. La présence de villes, d'activités industrielles et tertiaires n'empêchent pas le département de s'identifier à cette image. Il fait d'ailleurs de ce paysage un atout touristique. Ce paysage est hérité. Il résulte des relations entretenues dans le temps par les sociétés avec les éléments naturels qui constituent l'environnement. S'il est hérité, le paysage du Gers n'en est pas pour autant immobile. Il a subi et il subit encore des transformations.

On peut donc s'interroger sur le paysage rural gersois, ses caractéristiques et les modifications qu'il a pu rencontrer. Quels sont les aménagements observés dans le paysage rural gersois ? Quelles sont les origines et les conséquences de ces transformations ?

I

Le paysage rural gersois d'avant la seconde guerre mondiale.

a) Un paysage rural gersois marqué par la diversité.

Sans vouloir faire une liste exhaustive de tous les paysages gersois,

la diversité des sols, des reliefs, des micro-climats et des modes

de mise en valeur a déterminé une multitude de paysages

marqués par des pratiques agricoles, des constructions et des organisations

du territoire différentes. Ainsi le paysage du nord Savès

constitué de longues collines étirées largement déboisées

et dévolues à la céréaliculture ne peut être

confondu avec celui de l'Armagnac marqué en particulier par la

culture de la vigne. De la même façon, les zones humides

de la Rivière Basse entre Adour et Arros se distinguent clairement,

du pays calcaire d'Auch.

Ici faire une carte de l'Astarac dans le Gers.

Étude d'un paysage :

Cependant,

un certain nombre de constances peuvent être observées dans

le paysage.

b) Le vallonnement....

Le paysage gascon est très vallonné. Il se développe,

en effet, au pied des Pyrénées, sur ce qu'on peut appeler

l'éventail gascon. Celui-ci est formé par l'accumulation

de dépôts molassiques au bas du massif. L'érosion

de ces dépôts a modelé un relief marqué par

la succession de vallées et de coteaux d'orientation Sud-Nord.

Les versant courts des coteaux sont appelés en gascon "serre"

.Les versants longs sont des "boubées". La ribère

correspond à la rivière et à son étroite plaine

alluviale.

Les

coteaux, loin d'être homogènes portent à leur tour

un relief de détail formé par l'érosion.

On distingue, en effet, la colline qui apparaît comme une bosse

ou un mamelon dans le paysage, du vallon ou sous-vallée.

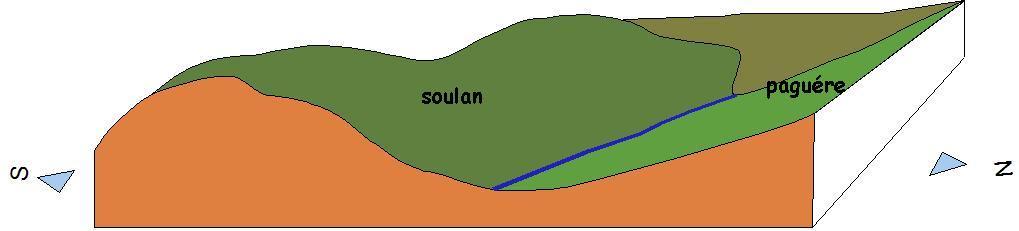

Dans le vallon on distingue, la paguère , versant nord en général

moins exposé au soleil, la coume ( bas-fond du vallon) et le soulan

versant sud exposé au soleil.

cl : Ce modelé explique que certains parlent de " moutonnement " et de paysage toscan.

c) .......et les haies.

Les haies appartiennent au paysage gersois. Le mot haie vient de la racine

francique (langue des francs) qui signifie clôture, taillis épineux,

on le trouve aussi en anglais avec le mot " hedge " ou encore

en allemand " heike ".

La haie est une ligne d'arbres et d'arbustes, se développant sur

un tapis de végétation herbacée. Elle sert généralement

à délimiter un espace. On parle aussi de haie mono spécifique,

elles sont constituées d'une seule espèce d'arbre, et des

haies champêtres, constituées elles de plusieurs espèces

. La haie champêtre est en fait un assemblage de végétaux

d'essences et d'âges divers où sont mélangés

les formes, les senteurs ou encore les couleurs

La

haie est ancienne dans le paysage. Elle est née avec l'agriculture,

quelques milliers d'années avant J.C, pendant le néolithique,

la campagne était alors une vaste forêt. En ouvrant des clairières

autour des premiers villages, les paysans conservaient des bandes d'arbres

et d'arbustes pour enclore les cultures et protéger les troupeaux.

Elles proviennent surtout du travail des générations d'agriculteurs

et éleveurs qui ont su profiter de la grande capacité d'adaptation

de la nature.

Au moyen âge, les haies sont sujettes à de grands défrichements

qui ont touché toute l'Europe. Le bois devient rare, on construit

alors ce qu'on appelle des haies mortes, produites à bases d'épineux,

utiles aux paysans, elles jouent alors un rôle défensif durant

la période d'invasions et de guerres. Elles clôturent les

cultures et protégent les villages. Elles reprennent leur vivacité

peu à peu et on les entretient pour en tirer divers profits (fruits,

bois…), mais c'est seulement à partir du 18° siècle

qu'elles connaissent leur apogée, elle sert alors à partager

les propriétés, biens seigneuriaux.

Aujourd'hui, la haie est résiduelle mais elle reste présente dans le paysage gersois, comme on peut le voir sur cette photographie.

Réalisation : Morane Autefage et Rachenne Angélique.

On peut distinguer sur cette photographie les différentes strates de végétation.

Strate arbustive > jusqu'à 4/5 mètres, arbres moyens,

grands arbustes

Strate buissonnante > jusqu'à 2 mètres, arbustes, petits

arbrisseaux

Strate herbacée > dans et autour (ourlet) de la haie, graminées,

fleurs…

Strate muscinale > mousses, champignons, lichens…

Il existe plusieurs types de haies différenciées par leurs morphologies et par les essences qui les composent.

Haie basse

Alignement sur haie basse

Haie moyenne

Haie ondulée

Grand brise-vent

Schémas réalisés par Angélique Rachenne, d'après le CD Rom publié par le CAUE.

Cl : La haie reste donc présente dans le

Gers, si bien qu'on peut parler de bocage gascon.

II Les transformations du paysage rural gersois

dans une logique d'intensification des productions agricoles.

a)

Un nouveau contexte : dans l'Europe en construction, faire de la France

une puissance agricole.

Au sortir de la seconde guerre mondiale, dans l'Europe en construction,

la vocation agricole de la France est confirmée. Elle doit assurer

à l'Europe son autosuffisance alimentaire. La PAC (Politique Agricole

Commune) a largement contribué au développement et à

la modernisation de l'agriculture française. Les objectifs par

la première PAC étaient les suivants :

- accroître la productivité de l'agriculture

-assurer un niveau de vie équitable à la population agricole

-stabiliser les marchés

-garantir la sécurité des approvisionnements

-assurer des prix raisonnables aux consommateurs

Cette première PAC a permis à l'Union européenne

d'être le 2ème exportateur mondial de produits agricoles.

C'est

dans ce contexte que la production agricole française s'est intensifiée.

Le Gers n'a pas échappé à ce processus.

La

mécanisation de la production entamée dans les années

30 s'est accélérée après la seconde guerre

mondiale avec un recours plus fréquent au tracteur.

Dans les années 60, l'usage des engrais s'est développé.

b)

Le remembrement.

Le Gers a également connu un processus de remembrement.

Le remembrement est l'ensemble des opérations qui consistent à

modifier le parcellaire et à réduire le morcellement par

un regroupement et un échange de terres entre les divers propriétaires

et exploitants. Ce processus vise à la simplification des conditions

d'exploitation et à une amélioration agricole ou d'utilisation

spatiale. Les agriculteurs se servent du remembrement pour élargir

leurs parcelles en les réunissant le plus prés possible.

Un exemple de champs ouverts à l'issu d'un processus de remembrement.

Photo Morane Autefage.

c)

La suppression de haies.

Avec la mécanisation de l'agriculture, les haies deviennent gênantes,

elles sont donc détruites et remplacées par des barbelés

puis des clôtures électriques. C'est surtout après

la seconde guerre mondiale que le processus d'arrachage des haies s'accélère.

En trente ans, on estime à 500 000 km, le linéaire de haies

disparu en France dont 15 à 18 000 km dans le Gers !

d)

Le développement des retenues d'eau et lacs collinaires pour l'irrigation.

La Gascogne n'est que partiellement alimentée en eau par les réserves

des Pyrénées. Sa ressource essentielle provient du ciel,

donc de la pluie. L'eau est donc une denrée rare dans le Gers.

Compte tenu des besoins en eau, de grandes retenues d'eau ont été réalisées. La première fut le lac de Mièlan en 1967. On peut citer, également le lac de l'Astarac mis en eau en 1984 sur la commune de Bezues-Bajon et celui de la Gimone (1991) sur les communes de Boulogne-sur-Gesse, Lalanne-Arqué, Lunax, Pèguilhan et Saint-Blancard. ( site de la radio).

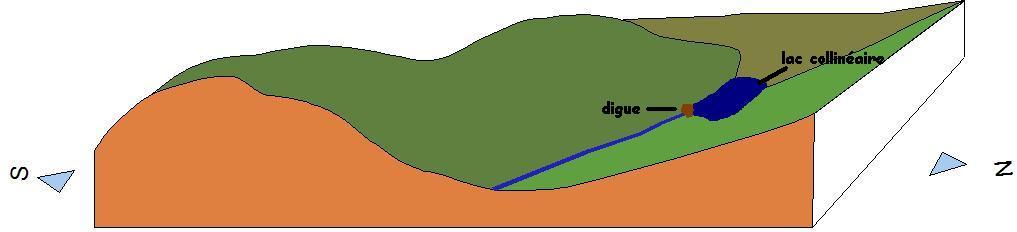

Les lacs collinaires se multiplient également dans le paysage rural gascon. Ils s'inscrivent souvent dans les vallons.

Nous avons interrogé M. Ader, agriculteur qui cultive du maïs et du blé, au sujet des lacs collinaires.

D'après vous,

les lacs collinaires sont-ils utiles ?

Les lacs collinaires sont très utiles car ils nous permettent de

sauver nos cultures lors de grandes sécheresses ; donc d'avoir

une meilleure production. Aussi cela nous permet d'avoir une sécurité

de récolte.

En effet, un lac collinaire est un réservoir qui retient l'eau provenant des ruissellements trop abondants en hiver, il permet ainsi de stocker des réserves d'eau qui servent par la suite à régulariser les cours d'eau en limitant les crues d'hiver et en ré alimentant le réseau hydrique en été par l'irrigation. Cette multitude des petits ouvrages est considérée aujourd'hui comme l'une des meilleures façons de réguler l'eau.

Mont de Marrast

Puydarrieu

Photos réalisées par Morane Autefage.

Dans le Gers, ils permettent de stocker plus de 45 millions de m3 d'eau.

Les lacs collinaires peuvent également constituer un atout touristique

. En effet, ils peuvent accueillir des pêcheurs, des baignades ,

ou encore des ballades.

Conclusion : Pour irriguer et pour intensifier la production, les pratiques agricoles ont connu quelques modifications. Le paysage rural a donc été transformé.

III Le développement des préoccupations environnementales : une relecture du paysage gersois et de ses aménagements.

a) Les conséquences environnementales d'un développement des pratiques intensives.

Le mercredi 16 octobre 2006, nous avons demandé à M. Frédéric Poulle, géographe, chargé d'Étude au CAUE 32* son point de vue sur les problèmes posés par les aménagements agricoles dans le Gers.

"Un des problèmes les plus préoccupants est en particulier

celui de l'eau. La qualité et la quantité d'eau sont déplorables.

Il y a une gestion de la ressource en eau grâce, notamment au "

système Neste ". Ce système nous permet de stocker

l'eau en tête de bassin comme au Lac de Miélan qui est une

retenue collinaire. Tous ces grands aménagements ont remplacé

les petits aménagements (casiers d'étalement). Il y a environ

2500 retenues collinaires dans le Gers. Les pluies diminuent donc la quantité

d'eau diminue. La forêt est aussi touchée par ce problème

de la ressource en eau. ....."

Nous

le voyons, l'une des plus grandes préoccupations concernent l'eau.

Il est vrai que certaines pratiques posent des problèmes environnementaux.

Lorsqu'il pleut sur une parcelle, l'eau qui ne peut s'infiltrer s'écoule

en surface dans le sens de la pente : c'est le ruissellement. Ce ruissellement

a pour conséquence d'entraîner la terre (phénomène

d'érosion). Les eaux de ruissellement qui rejoignent les eaux de

surface (notamment les cours d'eau) provoquent donc une augmentation de

la turbidité du cours d'eau : la terre est entraînée

par le ruissellement dans le cours d'eau et risque d'étouffer la

vie aquatique.

L'érosion liée à certaines formes de labours, peut

provoquer en moyenne une perte de terre fine de 1 tonne / ha / an et peut

entraîner vers les cours d'eaux dans certains cas plusieurs dizaines

de tonnes de terre fine /ha / an dans les situations les plus érosives.

La qualité de l'eau est également compromise dans le Gers

par les engrais et les produits phytosanitaires utilisés. Les apports

agricoles sont entraînés par le ruissellement vers les eaux

de surface On observe ainsi une pollution par l'azote, et dans une moindre

proportion par le phosphore.

La pollution à la suite d'un phénomène de ruissellement

dépend de plusieurs facteurs:

la pluviométrie : plus les pluies sont importantes et plus le ruissellement

sera fort.

les propriétés du sol (texture et structure) : un sol émietté

avec un taux de matière organique faible favorisera le ruissellement.

la couverture du sol (notamment hivernale) : un sol nu favorise considérablement

le ruissellement,

le relief : plus la pente est forte et plus le ruissellement sera important,

la position de la parcelle par rapport aux eaux de surface,

les pratiques culturales, notamment le travail du sol qui doit être

perpendiculaire à la pente et qui doit éviter un affinement

trop important de la terre,

le comportement des molécules chimiques dans le sol : leur voie

et leur vitesse de dégradation, leur mobilité.

Les pratiques d'une agriculture intensive peuvent donc avoir des conséquences graves sur l'environnement. Fortes de ce constat, nous avons donc interrogé M. Ader, agriculteur dans le département sur les restrictions concernant l'utilisation de l'eau. Il nous a répondu ainsi :

"Il y a des restrictions sur l'utilisation de l'eau notamment, contre la pollution, contre l'érosion des sols. Nous avons une réduction à 4800 m3 d'eau /ha pour qu'il y ai une diminution du lavement des sols, pendant la canicule. Cette restriction est donnée par le préfet et le gouvernement. "

b)

Nouvelles orientations de la politique agricole commune.

Les problèmes environnementaux ne sont pas les seuls problèmes

liés au développement d'une agriculture intensive. Dans

les années 80- 90, on observe que la PAC coûte cher à

l'UE ( 2/3 du budget européen à un moment donné)

et que l'Europe connaît des situations de surproduction agricole.

En 1992, la réforme de la PAC a donc pour objectif de réduire

les coûts de cette politique et de contrôler les productions.

Elle fait donc se développer un autre élément du

paysage rural Gersois : la jachère.

C'est une pratique

agricole consistant à ne plus cultiver un champ pour permettre

à la terre de se reconstituer.(cette pratique est rare de nos jours).

Mais depuis, la politique agricole commune a été réformée comme nous avons pu le vérifier auprès de M. ADER :

Quelle est la différence

entre l'ancienne et la nouvelle PAC ?

"L'ancienne PAC (Politique Agricole Commune) est le paiement de ce

que nous produisons. Ce paiement est un peu plus élevé que

le cours mondial des semences. Elle a été remplacée

par la nouvelle PAC qui est une prime à l'hectare donnée

en fonction du cours mondial. Malheureusement, cela nous fait perdre 20%

de nos revenus.[Elle] pose beaucoup de questions et on a très peu

de certitude et on va rencontrer plusieurs problèmes de cohérence

interne au droit. Le droit français comporte de nombreuses exceptions

par rapport au droit des pays voisins."

Avez-vous des subventions

de l'Etat ?

"Nous n'avons pas de subventions du gouvernement mais une prime européenne

(PAC), une prime à l'hectare suivant les cultures que l'on fait,

depuis un an. Nous appelons cela les DPU ( Dotations Prime Unique). La

Commission Européenne, il y a 5 ans a fait une moyenne des primes

touchées et a donné une prime a tant l'hectare jusqu'en

2012."

Certaines des préoccupations restent donc

les mêmes. Ainsi certains regrettent que la PAC représente

40% des dépenses dans le budget européen.

Depuis 2003, la nouvelle PAC établit donc les règles suivantes

:

-un paiement unique par exploitation.

-celui-ci dépend de moins en moins de la production réelle.

Il est de plus en plus systématiquement déterminé

par les surfaces et les cultures pratiquées.

-les aides directes sont réduites.

-enfin, le versement du paiement est soumis à conditions. Les agriculteurs

doivent respecter un certain nombre de critères pour pouvoir percevoir

les aides.

Parmi ces critères, ont été définies des normes environnementales. C'est l'un des éléments qui distinguent la nouvelle PAC de l'ancienne.

c) De nouveaux aménagements.

La nouvelle PAC invite donc les agriculteurs à mettre en place des bandes enherbées aux abords des cours d'eau. Les bandes enherbées ont été mises en place pour limiter l'érosion des terres cultivables. De plus, les bandes enherbées sont comme des " éponges " qui retiennent les produits nocifs pour l'environnement.

Pour percevoir les aides de la PAC, les bandes doivent représenter 3 % des surfaces cultivées lorsqu'il s'agit de céréales ou d'oléoprotéagineux. La largeur des bandes enherbées doit être comprise entre 5 et 10 mètres.

Les

bandes enherbées ont pour avantage de ralentir le ruissellement.

Elles favorisent l'infiltration dans les sols des produits phytosanitaires.

Elles permettent la dégradation des pesticides car dans les bandes

enherbées l'activité biologique est importante. Elles limitent

donc leur écoulement dans les cours d'eaux.

Une bande enherbée d'au moins 6 mètres intercepte 85 % des

transferts de produits phytosanitaires, à condition qu'elle soit

bien conçue. Les bandes de 12 à 18 mètres réduisent

le flux de pesticides respectivement de 90 à 96%

Réalisation : Morane Autefage

Les bandes enherbées sont encore plus efficaces associées à des haies.

Les haies ont, en effet de nombreuses vertus. Comme nous l'a démontré Frédéric Poulle du CAUE : "Les haies sont un bon moyen pour lutter contre l'érosion. Les haies protégent aussi contre le vent. Elles servent aussi de filtre ce qui améliore la qualité de l'eau. Elles participent aussi à la gratification de l'aspect de nos campagnes."

En effet, comme les bandes enherbées, elles ralentissent le ruissellement des eaux. Elles favorisent l'infiltration des eaux de pluie dans le sol. Elles peuvent aussi constituer des obstacles pour le vent et faciliter ainsi certaines cultures. Elles abritent également une faune riche.

Réalisation : Morane Autefage, Angelique Rachenne

On assiste actuellement dans le département à des plantations de haies. Dans le Gers, c'est plus de 800 km qui ont été replantés en 20 ans.

Cl : Compte tenu de préoccupations environnementales, le paysages rural du Gers est amené à subir de nouvelles modifications. Quels sont les acteurs de ces aménagements ?

d) Les acteurs de ces aménagements récents.

Les agriculteurs sont sensibles aux questions environnementales. C'est ce dont témoigne la réponse faite par M. Ader à la questions que nous lui posions sur le rôle des haies.

"Pour nous, les agriculteurs, les haies servent à ralentir l'érosion de la terre et à freiner la vitesse de l'eau. Donc cela évite de trop fortes inondations. Les haies servent aussi à protéger la faune sauvage."

Ils

sont accompagnés dans leurs démarches par des associations.

En particulier, il faut citer " Arbre & Paysage 32 " . C'est

une association qui gère et entretient le patrimoine existant notamment

les arbres et les haies. Cette association a été créée

en 1990 à l'initiative d'agriculteurs. Arbre & Paysage 32 compte

750 adhérents et dispose d'une équipe de 7 salariés.

Elle a permis la réalisation d'environ 700 Km de haies. Elle aménage

le territoire gersois grâce à un appui

technique pour l'aménagement par la plantation d'arbres et de haies

champêtres.

Il faut également évoquer le travail du CAUE32 ( Conseil Architecture Urbanisme Environnement). M. Frédéric Poulle, nous le présente:

"Tout d'abord, cette association est financée par un impôt perçu sur les permis de construire. Cette association est composée d'un conseil d'administration fixé par décret. Les architectes consultants de cette association n'ont pas le droit d'exercer dans le Gers. Notre mission générale est de promouvoir la qualité du cadre de vie. Nous avons 4 autres missions dont, le conseil aux particuliers (service public), le conseil aux collectivités (urbanisme, bâtiment public, espaces publics …) Nous avons donc un organisme conseil. Notre troisième mission est la sensibilisation de la population à l'aide de conférences et de débats. Nous avons aussi un organisme de formation pour les architectes et les métiers de la restauration du paysage....

......Nous avons 8 personnes à temps plein et 3 ou 4 à temps partiel. Parmi eux, on compte un directeur architecte du patrimoine, des secrétaires, des comptables, et aussi 3 chargés d'étude (architecte urbaniste, architecte formateur et, géographe.) Cette association comprend un espace information sur les énergies et des conseils gratuits pour tous."

Cl : Les acteurs de l'aménagement du territoire rural sont donc multiples.

Conclusion

:

Le paysage rural et les pratiques agricoles ont

été modifiés dans le cadre d'une intensification

de la production. Les exploitations ont connu des remembrements, des haies

ont été détruites. Pour satisfaire les besoins en

irrigation des lacs collinaires ont été construits. L'utilisation

d'engrais et de pesticides s'est développé. Ces pratiques

ont engendré des pollutions.

Le coût environnemental de ces pratiques rend nécessaire

la mise en place de nouveaux dispositifs plus écologiques comme

les bandes enherbées, la replantation des haies champêtres

afin de diminuer l'érosion de la terre, ralentir et filtrer les

écoulements.

Ces nouvelles pratiques sont promues de façon pédagogique

par des associations comme arbres et paysage ou la CAUE 32 et de façon

plus contraignante par la Politique Agricole Commune européenne.

Mais les premiers acteurs de ces aménagements sont les agriculteurs

qui sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales.

Bibliographie :

Attention, la bibliographie n'est pa entiérement conforme.

*Association de la

protection de la nature dans le gers ; date inconnue (pages consultées

le 19 septembre 2006) les haies champêtres

url : http://www.arbre-et-paysage32.com/

*association : agroforesterie

; date inconnu (pages consultées le 21 septembre 2006) Bienvenue

sur le site du programme AGROFORESTERIE

url : http://www.agroforesterie.fr/

*Bruno Sirven. Paysages du Gers. Editions du Rouergue, 2004.

Chambre d'agriculture

rhones alpes

http://www.rhone-alpes.chambagri.fr/phytov3/pages/bande_herbe.htm

*Association "

C.A.U.E 32 "

http://www.caue32.fr

Remerciements : nous remercions l'association CAUE32 et Monsieur Frédéric Poulle pour leurs aides et documents fournis puis l'association Arbre et paysage 32 et Monsieur Alain Canet pour les mêmes raisons et Monsieur Ader Bernard, agriculteur dans notre département, nous les remercions tous également pour leur compréhension et patience dont ils ont fait preuve.